Vendredi 17 Janvier 2020. Je pars avec les Souffleurs Commandos Poétiques pour une tournée en Inde. Nous atterrissons à Kolkata après une correspondance à Dubaï. L’air est plombé par des combustions de toutes sortes. Un concert de klaxons nous environne. Personne ne cherche le silence ici. Au moindre déplacement, le maelström de cet océan sonore se plaque sur nos oreilles, y martèle ses rugissements, laisse espérer un mouvement brownien des voitures, une ligne de fuite… Je tente vainement de dégager une signification de cette cacophonie. Mais aucun cycle, aucun rythme, aucune musique ne se dégagent de ces émissions perpétuelles. Les heures passent et le tumulte se calme.

Ce soir, nous partons dîner dans un grand hôtel avec les auteurs et les organisateurs. Un lieu où règnent le luxe et le calme de toute éternité.

A Kolkata, des dizaines de petits métiers s’exercent sur un bout de trottoir dès les premières heures. Le cireur de chaussures, le peintre en bâtiment attendant son embauche, le réparateur d’ustensiles de cuisine, le cordonnier, l’écrivain public. Lorsque le client se fait attendre, chacun se repose comme il peut, adossé à une barrière, un bras appuyé contre sa machine, son bien le plus précieux.

Au retour du grand hôtel, nous avons rencontré un forain qui portait son stand de tir et sa carabine à plombs. Il a posé son chevalet, a tendu sa carabine à Julia puis à Françoise qui ont crevé quelques ballons au beau milieu du trottoir. J’aimais ce moment, son improbabilité pour des français où les forains ont toujours un stand et passent leur drôle de vie dans des fêtes du même nom, à tout le moins dans la part de mon imaginaire qui est restée celle d’un enfant, au temps où une visite dans une fête foraine suffisait à me faire partir dans leurs vies rêvées.

Dimanche 19 janvier 2020. Nous quittons brièvement Kolkata pour nous rendre à Chandernagor où nous sommes attendus par l’Institut Français pour souffler le long du Gange. The Strand, selon leur expression. Ancien comptoir des Indes créé par les Français en 1691, Chandernagor dégage un charme suranné. Un musée vieillot est tenu par deux gardiens et de nombreux assistants. Des peintures poussiéreuses et des coffres vitrés en acajou protègent de vénérables documents dont l’humidité et les insectes auraient festoyé depuis belle lurette. De temps en temps un assistant balaie sans précipitation. A moins qu’il ne surveille le rare touriste égaré dans ce musée. Un autre tient la caisse. Un troisième est en charge du thé. Un jardin à la française à l’arrière du bâtiment et un étonnant perron fait de galets cimentés et protubérants complètent la description. Ce même jour, l’Institut a invité de jeunes designers à concevoir des bancs qui puissent égayer les rives afin que les habitants n’y jettent plus leurs déchets. La beauté chasse l’ordure c’est bien connu, y compris chez les « roturiers ».

Chandernagor, c’est notre première émotion forte avec les gens, avec la rue. La présence de quelques officiels, d’une délégation qui passe, d’une consule qui s’exprime parfaitement en Bengali, ne troublent pas nos ressentis. Je plonge dans une Inde plus rurale, moins abîmée, moins polluée que le bruyant Kolkata. Au retour, à la nuit tombée, nous aurons l’honneur de croiser des camions transformés en sonos ambulante d’où s’élance une musique assourdissante. Uniquement peuplée d’hommes dansants, ces camions bennes nous doublent les uns après les autres. Vont-ils à une fête ? Un mariage ? L’usage de la benne sono n’est pas un fait isolé. Il doit s’agir d’une coutume locale pour égayer la fin d’une journée de travail. La nuit tombe et je m’endors contre la vitre.

Lundi 20 janvier. Jour de repos. Nous sommes logés dans le centre de Kolkata, près de l’Alliance Française au Guest House Banyan Tree. Pas question de prendre un taxi pour visiter un musée ou un monument marquant. Il paraît qu’une grande procession bloque tout. J’apprendrai le lendemain qu’il s’agissait d’une marche de protestation contre la loi promulguée par Modi. Le premier ministre Indien refuse d’accorder la nationalité aux réfugiés musulmans. Des femmes ont défilé en grand nombre entre l’église Saint-Paul et la statue de Gandhi pour protester. L’employé de la guest house où nous sommes logés n’avait pas voulu ou pas su nous raconter tout ça. C’est une drôle de sensation d’avoir quelqu’un qui vit dans l’appartement toute la journée, prêt à vous servir. Tout en vous observant bien entendu. Aujourd’hui, le chef des employés est passé quand j’étais seul dans l’appartement. Il s’est approché de moi avec ses grosses lunettes et son drôle de bonnet. Et m’a regardé peindre un moment. Il m’a demandé si j’étais aussi un artiste ? Les Souffleurs n’étaient donc pas vus comme des artistes… Ah oui j’oubliais, être comédien en Inde, ce n’est pas enviable à moins d’être une star de cinéma. C’est même banal et pas du tout artistique… Même si cette réponse est difficile à assumer, je lui ai dit que oui, j’étais aussi un artiste. Son observation ne s’est pas arrêtée là. Il a noté aussi que j’étais gaucher. Ce qui est mal vu en Inde. La main gauche est celle que les Indiens utilisent pour se laver après leurs besoins… Puis il a vérifié dans chaque chambre que personne n’était là. Alors que je venais de le lui dire mais il a préféré s’en assurer personnellement. Ce type était ouvertement intrusif. A moins que la vie privée n’ait pas le même sens ici ?

J’ai fini par prendre l’air, pas longtemps car mon index gauche m’élançait. Oui, cette main gauche avec laquelle je peins et je dessine avait subi un accident domestique deux semaines avant mon départ. J’avais posé l’index sur un mixer dont le batteur était hors d’usage. Pensant qu’il s’agissait peut-être du moteur et non de l’accessoire, j’avais remplacé l’outil par un hachoir et dans une absence totale de raison, moi qui suis un être sage et posé, j’avais approché l’index gauche du hachoir pour vérifier s’il s’arrêterait en pressant. Tout cela était allé très vite et le bout de mon doigt une fois haché, il avait fallu se rendre à l’évidence, le problème ne venait pas du moteur. Un autre problème était apparu en même temps qui m’obligeait à me rendre aux urgences puis à me faire opérer quarante huit heures plus tard… Un moment de folie que je revisite parfois pour tenter de comprendre – vainement pour le moment – ce qui s’est passé dans mon esprit quand j’ai cru bloquer un hachoir électrique avec mon index.

En marchant dans le quartier, j’ai vu cet homme qui vendait des fruits et des légumes épluchés, de toutes sortes. Il les avait joliment disposés dans les restes d’un aquarium. Un fagot tenu en son centre, bien déployé, faisait l’assise et il était lui-même assis derrière son présentoir. Sa tête semblait faire partie du décor. Comme si le vendeur et son étalage était une réponse à la démence de mon geste : nous appréhendons tous d’être hachés n’est-ce pas ?

Mardi 21 janvier 2020. Nous partons souffler au marché aux fleurs de Kolkata. C’est saisissant. Dans un dédale de ruelles où se croisent sans se toucher deux porteurs chargés de grands sacs, de corbeilles de fleurs, nous nous frayons un passage en dérangeant le moins possible leur flux ininterrompu. A nos pieds stagne une boue de végétaux en décomposition. Les stands du marché aux fleurs sont surélevés. Des ouvriers y fabriquent à longueur de journée des colliers de fleurs, d’œillets oranges, de rideaux de jasmin, des broches d’orchidées, des parures bariolées… Nous nous faufilons dans cette ruche tels des colibris venus déposer dans les pavillons des bengalais un nectar poétique. Et créons la surprise à chaque fois : bengla… bengla… Ils murmurent des poèmes en bengalais… Quelques français nous accompagnent, prennent des photos en rafale. Un photographe indien, plus sensible que les autres sait capter quelques moments rares, un regard, un sourire, une émotion fugitive puis le travail reprend, la ruche ne doit pas s’arrêter… Olivier, qui ne voulait pas rater ce moment, fait de très belles photos. Nous sortons totalement rincés de ce marché aux fleurs et déjeunons dans un fast-food végétarien que je trouve très chic avec sa décoration des années soixante, ses chaises en skaï jaune, ses colonnes de petites mosaïques et son immense console de gâteaux qui semblent être une spécialité du lieu. Plus tard, vers seize heures, nous irons souffler dans une galerie d’art contemporain en périphérie de la ville, un lieu très aseptisé, en contraste total avec ce marché aux fleurs.

Je retiendrai de Kolkata son activité démesurée ; ses chiens errants qui se battent chaque nuit ; les Sadû assis aux croisements, en pleine méditation au milieu des pots d’échappement ; les petites popotes où chacun peut manger un frichti sur le pouce, l’huile n’est peut-être pas de première fraîcheur mais rien n’est surgelé ici ; les lounge bars où la jeunesse dorée peut siroter des cocktails et passer d’une boîte de nuit à une autre dans un immeuble entièrement consacré à la fête ; le piétinement enfin, tous ces pieds qui foulent les sols et les lissent de leurs passages incessants. Et les premiers aperçus de la vie politique Indienne avec cette loi promulguée par Modi faisant des musulmans des citoyens de seconde catégorie… Modi qui a invité Bolsonaro pour la fête de l’indépendance le 26 janvier prochain. Que se passe-t-il de nos jours avec cette extrême-droite décomplexée, hyperconnectée, stratégique ? Quelles horreurs nous préparent-ils ?

Nous arrivons à Jaipur le 22 janvier à l’issue d’une vol intérieur sans histoire. Logés dans une université en banlieue de la ville, nous avons vu avec étonnement s’approcher son bâtiment principal, illuminé dans la nuit, digne d’un château de Disney… Nous nous retrouvons toutefois derrière ce « décor » dans un sous-sol et dans des chambres qui sentent le moisi. Anju Ma, une femme autoritaire menant ses troupes à la baguette en est l’intendante principale. Elle nous explique que les autres chambres sont prises par des étudiants. Olivier et Julia voient ce qu’il est possible de faire pour nous exfiltrer de cette champignonnière. Le dîner dans l’immense réfectoire est impressionnant. Des étudiants qui n’ont jamais vu de français viennent nous saluer. Ils sont de tous âges car l’université accueille les plus jeunes en classe préparatoire.

Le lendemain matin, nous partons faire une levée d’écritures à la Verda Modi School. Nous commençons par leur murmurer des poèmes en anglais et en Hindi puis nous aidons un groupe d’une quinzaine d’étudiantes à écrire des panneaux que chacun brandira dans les classes et aux alentours. Avec des courses mémorables en leur compagnie pour traverser des terrains de crocket, brandir d’un seul mouvement nos panneaux vers toute une classe de scouts qui nous applaudissent à deux reprises et en cadence sur le signe de leur maîtresse…

L’après-midi nous soufflons sur le lieu du festival, le Jaipur Litterary Festival, un espace à ciel ouvert, immense et bondé où nous intervenons au Press Lounge et un peu dans les allées mais si peu… La sécurité nous interrompt en effet à plusieurs reprises, ayant pour ordre de disperser le moindre attroupement. La douceur et la lenteur de nos approches n’y changent rien. Il faudra l’intervention d’un des pontes du festival pour que la sécurité recule brièvement. Les indiens sont si nombreux, comprenez-nous… Et les rixes peuvent venir d’un coup… Même dans un festival de littérature ? Sans blague…

De Jaipur, je retiens d’abord l’accueil de Pratap et d’Anju, son épouse, leur gîte, le Royal House Jaipur où nous avons trouvé refuge grâce à l’Alliance Française qui nous a évité les logements moisis de l’université. Pratap et Anju nous ont préparé des petits-déjeuners et des dîners faits maison, nous ont aidé à prononcer nos poèmes, en tenant compte des petites différences entre Kolkata et Jaipur… En partant, nous avons laissé une enveloppe à Sono, le garçon à tout faire. Il fait les chambres, les petits-déjeuners, il sert à table et n’est peut-être que « logé et nourri », ce qui peut paraître « juste » en Inde. En même temps, je me souviens de ce que me racontait ma mère, quand elle se rendait à Brest dans la famille de son père, juste avant la dernière guerre, au milieu des années 30 et où deux domestiques aidaient ses grands-parents en n’étant que « logées et nourries ». C’était fréquent à l’époque en Bretagne et personne ne s’en plaignait. Je relis ces lignes et je m’interroge. En ces temps de pandémie où notre vie est chamboulée, je pressens que les droits humains ne pèseront pas lourd dans la balance. Comment sortirons-nous de cette affaire ? Avec moins de droits, moins de salaires, une dette commune « sociale » à éponger tandis que les plus riches trouveront les moyens de ne pas y contribuer ?

Le 25 janvier, nous visitons la ville. Je me rends au Palais des Vents, haut lieu touristique, qui fut une résidence de Maharadjah. La ville semble s’être construite autour pour l’admirer. Nous prenons un en-cas très épicé dans un restaurant terrasse qui fait face à son impressionnante façade. En dessous de nous, à chaque étage, l’immeuble est truffé de petites échoppes proposant des bijoux, des tissus, des multitudes de souvenirs antiques et « certifiés ». Je reste longtemps dans ce Palais des Vents à visiter chaque pièce, à photographie ses Moucharabieh. Malgré la foule, une petite part de mon esprit imagine les fantômes de ce lieu, ses premiers habitants suivis d’une foule de domestiques.

Au retour nous faisons un bref et involontaire crochet par le quartier Musulman. Des enfants et des chèvres jouent dans la rue. Très vite, l’inquiétude d’être pris en photos fait monter les parents en pression. Nous les rassurons, aucune photo n’a été prise et nous nous éloignons.

A l’aide d’un Tchouk Tchouk nous prenons un apéritif au Palais Rambagh, calme et luxueux avec ses paons et ses rares touristes occidentaux fortunés. Le soir tombe et les serveurs installent de grandes lanternes au sol. Ils les entourent patiemment d’une grande mosaïque d’œillets. Nous sirotons notre cocktail jusqu’à la dernière goutte.

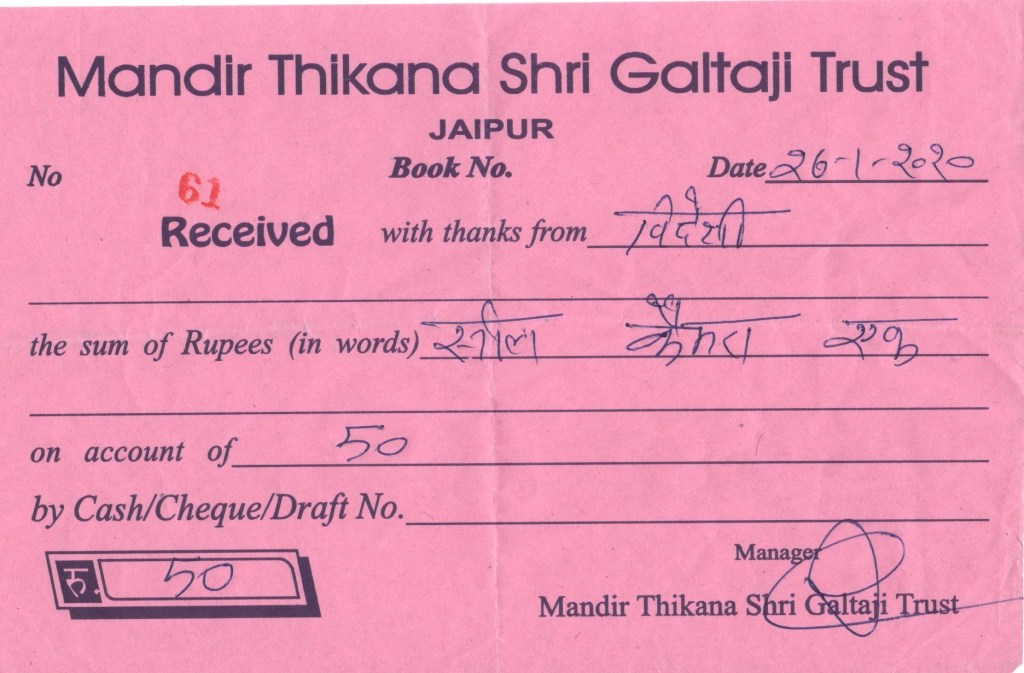

Le 26 janvier, le lieu où nous devions souffler a été annulé et nous avons le temps de découvrir le temple aux singes en haut de Jaïpur, le Mandir Thikana Shri Galtaji. Le prix d’entrée est libre. J’achète un grand ticket rose pour cinquante roupies.

Ce temple dédié aux singes et aux ablutions des Indiens me plaît beaucoup. Chacun y vit en bonne intelligence y compris les touristes qui savent enlever leurs chaussures et respecter les espaces sacrés. Quelques cochons y vivent aussi en liberté fouillant les ruines de leurs groins. En passant le dernier temple, un chemin monte vers le haut de la colline jusqu’à un dernier temple faisant face à la ville dont les artères se perdent jusqu’à l’horizon. En redescendant, je passe devant un Sadu qui déjeune tranquillement, buriné par le soleil.

En milieu d’après midi, nous roulons vers l’Amber Fort, une citadelle fortifiée qui s’est bâtie entre le 11ème et le 18ème siècle et dont certains pièces, aussi magnificentes soient-elles, sentent à plein nez la pisse de singe… C’est d’autant plus drôle, car cet évènement où nous nous retrouvons, oscille entre le défilé de mode et le concert de musique indienne en compagnie du gratin de Jaïpur. A l’angle d’un toit, dans la pénombre, j’entrevois un couple de singes qui s’accouplent, indifférents au tumulte environnant.

Notre voyage se poursuivra encore une petite semaine sans que je puisse trouver le temps de dessiner ou de prendre des notes comme si tout s’accélérait entre New Delhi et notre destination finale, Bangalore, miroir effréné de la vie californienne.

Nous rentrons à Paris, quelques jours avant le premier confinement.

Cette magnifique suspension du monde où nous aurons, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, l’occasion de méditer sur notre condition. Au point d’imaginer qu’un autre monde naisse de cette chrysalide. Peine perdue. Mais ce virage fera l’objet d’un autre article…